1 引言 (Introduction)

高级驾驶辅助系统(ADAS,Advanced Driver Assistance Systems)是通过电子技术协助驾驶员提高行车安全和便利性的汽车系统集合。ADAS融合多种传感器(如雷达、摄像头、激光雷达等)和控制算法,在主动安全领域发挥关键作用,帮助减少交通事故和驾驶负担。

本文旨在阐述ADAS系统的总体需求和功能说明,包括系统架构、人与机器交互(HMI)、主动安全概念、自动驾驶分级(SAE L0–L5)、功能安全框架(ISO 26262)以及常见ADAS功能的详细需求。

2 ADAS系统架构 (ADAS System Architecture)

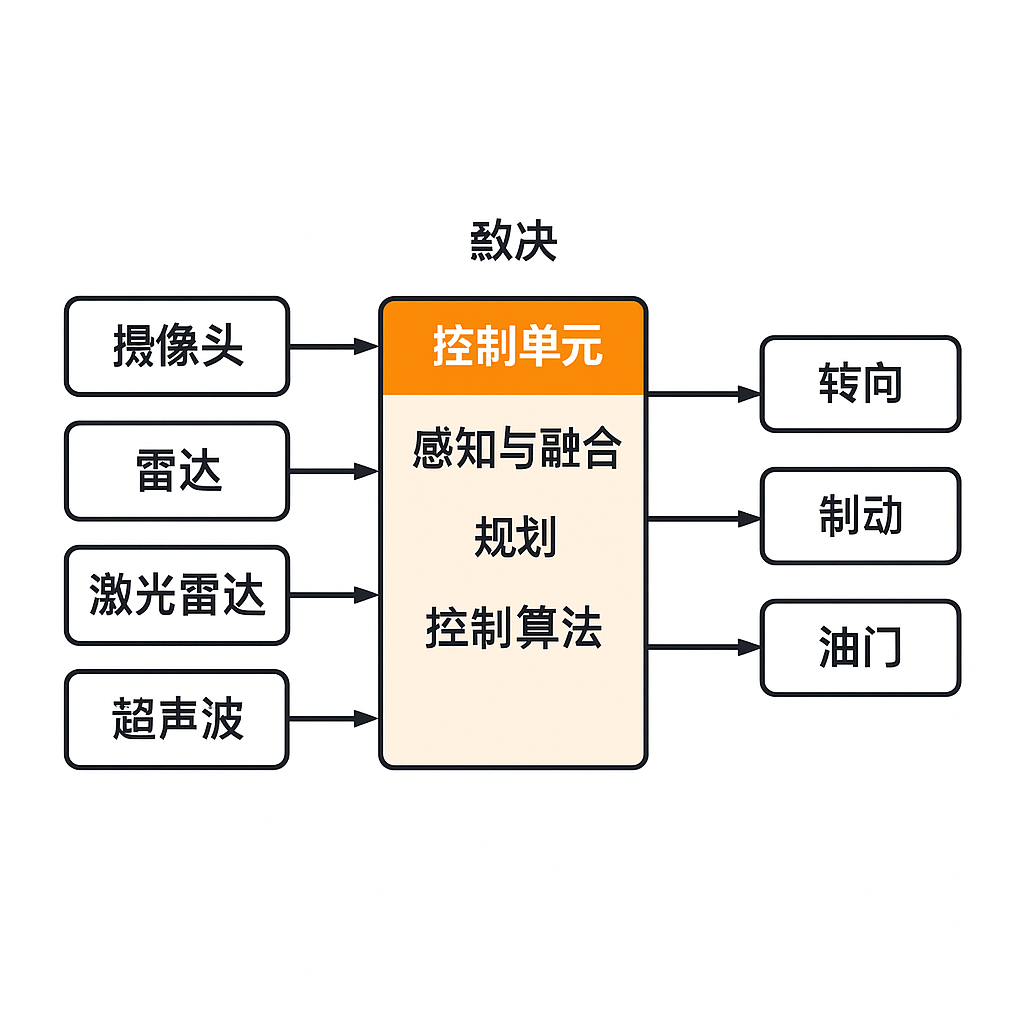

ADAS系统架构通常由感知层、决策层和执行层组成:

2.1 感知层

包括前向摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达等传感器,用于实时监测车辆周围环境;

2.2 决策层

由中央控制器或域控制器运行算法,对传感数据进行融合与分析,识别潜在危险并规划车辆控制策略;

2.3 执行层

通过制动执行器、转向执行器、发动机/动力控制等执行机构来干预车辆运动。

为了实现高可靠性,ADAS架构还包含冗余和故障诊断机制,例如多传感器融合、通信总线监测和故障安全模式,以满足功能安全要求(详见第6章ADAS 功能定义 & 系统需求)。此外,ADAS系统与车载网络(如CAN、以太网)集成,确保各模块实时通信。图1示意了ADAS典型架构,其中传感器将环境信息传递给中央控制单元进行处理,再由执行机构对车辆实施控制(如紧急制动或转向修正)。

图1 ADAS系统架构示意图。传感器(摄像头、雷达等)感知环境,控制单元融合决策,执行机构(制动、转向等)实施车辆控制。

3 人机交互与警示策略 (Human-Machine Interface and Alerts)

ADAS的人机交互(HMI)设计至关重要,需确保驾驶员及时获得警示并正确理解系统状态。典型HMI包括仪表盘图标/信息显示、警示音和触觉反馈等。

当ADAS检测到风险或介入控制时,通常会通过这些界面提醒驾驶员采取行动或注意:

前向碰撞预警(FCW)通常以警示音和仪表红色碰撞图标提示驾驶员。

车道偏离预警(LDW)则可能通过方向盘振动和警报声提醒驾驶员纠正方向。

对于执行类辅助(如转向辅助的车道保持),HMI会显示系统启用指示,并在驾驶员长时间双手脱离方向盘时发出接管警告,确保驾驶员保持注意力。

为了避免过度依赖或信息轰炸,ADAS警示策略遵循分级警告原则:仅在危险接近时才升级为紧急警报。

前向碰撞预警系统常在预碰撞时间小于2.0~2.4秒阈值时发出初步警告。

如果驾驶员未响应且碰撞迫在眉睫,自动紧急制动(AEB)将介入。

良好的HMI设计还需考虑误报警和漏报警的平衡,根据标准优化警报触发条件,减少对驾驶员的干扰,同时确保真正危险时绝不遗漏警告。

总之,ADAS的人机交互强调清晰、一致的反馈,使驾驶员始终了解系统意图和车辆状态,在人机协同下提升安全裕度。

4 主动安全与ADAS功能 (Active Safety and ADAS Functions)

ADAS属于汽车主动安全范畴,即在事故发生前主动帮助驾驶员避免或减轻碰撞。与被动安全(安全带、安全气囊等在碰撞发生时保护乘员)不同。

主动安全系统通过传感器感知环境、预判危险并主动干预车辆控制,从而预防事故发生。电子稳定控制(ESC)、防抱死制动(ABS)等是传统主动安全功能,而ADAS则将主动安全拓展至更广泛的驾驶情境。例如,AEB系统在检测到前方碰撞无法避免时自动紧急刹车,属于主动安全干预;车道保持辅助通过自动转向微调避免车辆偏离车道,也是主动安全措施的一种。研究表明,先进主动安全系统能大幅降低典型事故场景的碰撞率和伤亡率。

当前乘用车和商用车中广泛部署的ADAS功能(详见第7章ADAS 功能定义 & 系统需求)均属主动安全技术,例如前向碰撞预警/自动刹车减少追尾事故,车道偏离预警/纠正防止道路偏出,盲区监测避免并线碰撞等。

这些功能之间往往协同工作,形成综合主动安全系统:如交通拥堵辅助(TJA)结合了自适应巡航和车道保持,在低速跟车时同时管理纵向和横向安全。主动安全功能的开发需参考行业标准和法规,以确保性能和可靠性。下文每项功能的描述均引用了相应的ISO/SAE国际标准或联合国车辆法规,以提供权威依据。

5 SAE L0–L5自动驾驶分级 (SAE Levels of Driving Automation)

根据国际通用标准SAE J3016,驾驶自动化被分为L0至L5共六个等级。以下对L1–L5各等级做简要说明(L4和L5因目前应用有限仅简述):

5.1 L0 级(无自动化):

车辆由人类完全驾驶,ADAS系统仅提供警告或短暂介入。例如车道偏离预警(LDW)、自动紧急制动(AEB)和盲点警告(BSD)等都属于L0级功能,它们只在危险时刻提供提醒或瞬时控制,驾驶员始终对车辆操控全权负责 。

5.2 L1 级(驾驶辅助):

车辆配备单一轴向的驾驶辅助,即纵向(加速/制动)或横向(转向)控制由系统持续辅助,驾驶员仍负责监控环境并操控其余部分。典型L1功能如自适应巡航控制(ACC,用于自动调整车速和车距)或车道保持辅助(LKA,用于辅助转向保持车道)。

5.3 L2 级(部分自动化):

车辆可以同时执行纵向和横向控制,两种辅助叠加,但驾驶员需时刻监视环境。例如当前许多车型的高速公路辅助(结合ACC和LKA)属于L2级,系统可同时自动跟车和转向,让车辆在车道中居中行驶,但驾驶员仍需随时准备接管。

5.4 L3 级(有条件自动化):

在限定条件下(特定场景/环境),车辆可由自动驾驶系统执行所有动态驾驶任务,驾驶员可暂时不监控,但必须随时待命,一旦系统请求接管需及时介入。例如交通拥堵自动驾驶(Traffic Jam Pilot)属于L3级,在高速公路低速拥堵时系统自行驾驶,但超出设计条件或遇到极端情况会发出接管请求,法规要求接管预留时间约8秒内(欧盟标准)。L3启用期间若发生事故,法律责任在系统提供方而非驾驶员。

5.5 L4 级(高度自动化):

车辆在某些限定场景(ODD设计运行域内,如特定道路或特定天气条件下)可由系统完成所有驾驶,无需驾驶员监控或介入。与L3不同,L4系统即使遇到超出条件的情况也会自行执行风险缓解策略(如自动安全停车)而不依赖驾驶员介入。但L4仅能在限定区域/条件下运行,当前多用于示范性的自动驾驶班车、Robotaxi等场景。

5.6 L5 级(完全自动化):

车辆在任何道路和环境条件下均可由系统独立完成驾驶,乘员仅作为乘客无需做任何操作。这代表终极形态的自动驾驶,目前尚未在量产乘用车中实现。

根据以上标准,当前市售车辆多为L1–L2级ADAS功能集成。例如,L2系统(如特定高速公路自动驾驶辅助)在系统运行期间执行转向和车速控制,但驾驶员须保持注意力并握住方向盘。一些高级ADAS如特定条件下的拥堵自动驾驶正向L3演进,但监管法规要求苛刻。

SAE J3016标准对上述各级的定义和术语有详尽说明,并被美国交通部等官方文件引用采用。理解这些级别有助于明确ADAS功能的边界与责任划分:L0–L2辅助驾驶以驾驶员为主体,L3–L5自动驾驶以系统为主体,人机角色截然不同。

6 ISO 26262功能安全框架 (ISO 26262 Functional Safety Framework)

汽车功能安全标准ISO 26262为电气/电子(E/E)系统在发生故障时避免不合理风险提供了系统化开发流程。其核心思想是通过**危险分析与风险评估(HARA)确定潜在危害的风险等级,并为每项危险分配汽车安全完整性等级(ASIL)**要求,以指导后续系统设计和验证。ISO 26262覆盖概念阶段、系统级、硬件级、软件级直至测试验证的完整开发周期,强调基于V字模型的验证和确认。对于ADAS这类涉及车辆纵横向控制的安全相关系统,遵循ISO 26262流程至关重要。

6.1 危险分析与风险评估 (HARA)

在概念阶段,开发团队需要识别车辆在各种使用场景下可能出现的功能故障及其带来的危害事件,并评估每个危害的严重度(Severity)、暴露频率(Exposure)和可控性(Controllability)。

6.1.1 严重度S

按照对道路使用者潜在伤害的严重性分级,从S0(无伤害)到S3(致命或危及生命伤害)。

6.1.2 暴露E

表示车辆遇到该情境的概率,从E0(极不可能)到E4(高概率经常发生)。

6.1.3 可控性C

衡量驾驶员或周围人员能否避险,从C0(完全可控)到C3(几乎不可控)。

通过HARA,将每个危害情境的S、E、C组合映射为风险等级,并据此确定相应的安全目标和ASIL等级。例如,若某危害情境被评估为高严重度S3、高暴露E4且几乎不可控C3,其风险最高,需满足ASIL D等级的安全约束。反之,低风险的情境可能仅需QM(质量管理,非安全等级)处理。HARA要求记录分析过程并获得跨职能团队一致认可,以确保风险评估的全面和合理。

对于ADAS功能,HARA通常会考虑功能失效可能导致的行车事故风险。例如,ACC自适应巡航失控可能导致追尾,属于严重危害情境;车道保持辅助错误识别车道可能引发偏离道路等。通过HARA,可以确定这些功能需实现的安全目标,如“在传感器故障时解除控制并发出警报,以避免误动作导致事故”,并分配相应ASIL要求来驱动设计。

总之,HARA将主观危害转化为客观安全目标,是功能安全开发的基础。

6.2 汽车安全完整性等级 (ASIL)

ISO 26262定义了A、B、C、D四个ASIL等级,ASIL A最低,ASIL D最高,还有不涉及安全风险的QM等级。

ASIL等级代表了实现安全目标所需的严谨程度:ASIL越高,对系统架构冗余、组件可靠性、故障诊断、开发流程等要求越严格。例如,转向、制动等失效可能致命的系统通常需要ASIL D级的保证,而车灯故障影响较小可能仅需ASIL A。

ADAS功能涉及车辆控制,一般至少要求中高级的ASIL等级:根据行业经验,AEB自动紧急制动因关系到避免严重碰撞,多被归为ASIL D;ACC自适应巡航涉及纵向控制,可导致碰撞风险,通常需要不低于ASIL C的完整性保证。

每个ASIL等级在ISO 26262中都有对应的要求,包括硬件随机失效目标值(如ASIL D要求达到10^−8每小时的失效概率等级)、系统架构指标(如单点故障指标SPFM、潜在故障指标LFM)和开发流程要求(如更严格的独立验证、确认措施)。

开发团队需根据ASIL制定相应的安全方案,包括功能冗余(如双传感器交叉核查)、故障检测与降级策略(如传感器故障时立即控制转交给驾驶员)等,以满足安全目标。ISO 26262还提供了ASIL降级(Decomposition)方法,在某些情况下可通过多通道架构将高ASIL需求分解到多个较低ASIL模块上,但必须证明剩余风险可接受。

贯穿设计、实现到测试的全过程,所有工作产出均需满足ASIL规定的要求,并经过确认评审。总而言之,ASIL机制确保ADAS等系统的安全风险得到量化控制:高风险功能必须用高等级安全措施护航,低风险功能则避免过度设计。ADAS开发遵循ISO 26262和ASIL框架,能够系统性地提高功能可靠性,降低因故障导致的灾难性后果。

7 典型ADAS功能详述 (Typical ADAS Functions and Requirements)

本章节系统整理目前在乘用车和商用车中应用的典型ADAS功能。表1给出了主要功能缩写、英文全称、中文名称及其主要作用概览。

随后,各小节将逐项展开每个功能的系统需求说明,包括相关标准引用、核心控制逻辑、触发条件、环境适应性、所用传感器类型及关键性能指标等。每项功能均列出其关键系统要求和典型实现方式,并补充相应的官方标准或法规依据以供溯源。

典型ADAS功能列表及主要作用:

下面针对上述主要功能逐一整理其系统需求要点、传感器与性能指标等技术说明。

7.1 AEB 自动紧急制动 (Automatic Emergency Braking)

7.1.1 功能描述

自动紧急制动(AEB)系统会在前方碰撞迫在眉睫且驾驶员未能及时采取行动时,自动施加制动力以避免或减轻碰撞。AEB通常与前向碰撞预警(FCW)协同工作:

首先由FCW向驾驶员发出警报,若驾驶员未反应且碰撞不可避免,AEB在最后时刻自动刹车。

AEB可针对不同目标实现,如对前方车辆的AEB、对行人(行人AEB)或自行车的AEB等。

7.1.2 相关标准

AEB作为关键主动安全系统受到各国法规和标准规范:

联合国世界车辆法规协调论坛UNECE制定了UN R152号法规,统一轻型车AEB技术要求,于2019年通过并自2022年7月起在欧盟强制实施。对商用车和客车,UNECE早在2012年发布UN R131号法规要求安装AEBS,欧盟自2013年起强制新重型车辆配备。

在标准方面,ISO发布了系列性能标准:如ISO 22839:2013定义了前向碰撞缓解系统(Forward Vehicle Collision Mitigation System)的性能要求;另外ISO正在制定行人和自行车AEB测试规范(ISO 19237草案、ISO 22078提案)以扩展AEB适用场景。

这些法规标准确保AEB在不同国家地区满足最低性能,如触发条件、减速度能力和对行人检测能力等。

7.1.3 系统需求要点

AEB系统依赖前向传感器(通常为毫米波雷达+单目或立体摄像头的融合)探测本车前方一定距离内的车辆或行人。当探测到碰撞时间(TTC)低于阈值且驾驶员未采取足够制动时,系统应在约1.6~0.6秒(取决于配置)的碰撞迫近阶段发出FCW警报。若驾驶员仍无反应且TTC进一步降低至碰撞不可避免,AEB应自动紧急制动。关键控制逻辑包括:

碰撞判定算法,通常基于TTC或碰撞概率模型计算。

制动干预时机和力度,要求在避免碰撞的同时不引发后车追尾风险——一般系统在预碰撞0.8秒左右开始施加最大制动力。

AEB在不同速度和环境下应具备环境适应性:

在高速巡航时,需考虑路面湿滑导致的制动距离。

在城市低速时,应能识别行人横穿场景并及时反应。

7.1.4 传感器和性能指标

典型AEB使用77GHz中长距雷达(探测距离可达150 m)配合摄像头(识别车辆类型和行人)。

关键性能指标包括:反应时间(从目标出现到系统警告/制动的延迟,一般小于0.5秒)、制动减速度(系统能够施加的最大减速度,通常在-0.6~-0.8g范围,以确保在相应车速下避免碰撞)以及目标识别率(对车辆和行人的探测正确率)。

依据法规要求,AEB在测试场景下需要满足减速效果:

欧盟法规规定在特定工况下,系统应能在车速 60 km/h下避免与静止车辆碰撞,或大幅降低碰撞速度。

对行人,自2020年代起的新法规要求车辆需能在城市速度(20–40 km/h)下自动刹停避免撞击行人。

总体而言,AEB作为ADAS中最后关头挽救的功能,对系统可靠性要求极高。开发时必须遵循ISO 26262将AEB相关电子电气部分设计为ASIL D等级,以确保在需要时可靠动作,同时在传感器故障或环境不佳(如大雾、大雨)时安全降级(提示驾驶员刹车)。实际道路数据显示,装备AEB可减少重大追尾事故发生率,因而各国正通过法规推动其普及。

7.2 前向碰撞预警(FCW)

7.2.1 功能描述

前向碰撞预警(FCW)是在本车有追尾碰撞风险时,向驾驶员发出视觉、听觉或触觉警报的辅助功能。

FCW本身不主动干预制动,而是提示驾驶员及时采取制动或规避动作。该功能通常作为AEB的预警前段存在:即当探测到前车突然减速或本车接近静止障碍物时,FCW首先警告,如驾驶员未响应则AEB跟进干预。

部分车型可独立配备FCW而无自动刹车功能,此时FCW作为L0级驾驶辅助,完全由驾驶员执行避险操作。

7.2.2 相关标准

ISO 15623:2013《智能交通系统—前向车辆碰撞警告系统—性能要求和测试程序》是FCW领域的重要国际标准。该标准规定了前车碰撞警告系统的性能要求,包括在何种车速范围和道路曲率条件下系统应发挥作用,以及警报的时机和形式等。

ISO 15623要求FCW至少提供两级警告:初级碰撞警告和紧急碰撞警告,并定义了警告触发的时间阈值和可靠性。

在欧美NCAP测试中,也制定了FCW的评估程序。例如美国NHTSA的前向碰撞预警提示评估规定,当本车遇到减速的前车时,FCW应提前至少2.4秒发出警报。这些标准确保FCW具有统一的性能基线。

7.2.3 系统需求要点

FCW主要依赖前向感知传感器(如毫米波雷达+前视摄像头)检测本车与前方车辆或障碍的距离和相对速度,并计算碰撞时间/距离。当预测碰撞时间低于预设阈值时触发警报。

核心控制逻辑包括:对不同情况使用不同阈值策略(如追赶移动车辆 vs. 接近静止障碍物)以避免误报和漏报。

通常,系统在探测到与前车的时间间隔小于某值(例如1.5秒)并持续缩短时启动初级警示;如果情况恶化(TTC进一步降至<0.8–1.0秒),则升级为紧急警示。

FCW还需智能判断驾驶员意图,例如当驾驶员主动猛烈加速接近前车或突然变道避让时,算法可能延迟或抑制不必要警报,以防干扰正常驾驶。

7.2.4 环境适应性

FCW的有效性取决于传感器探测性能和环境状况。系统需在高速公路直道、弯道甚至城市走走停停等多场景下可靠工作。

ISO 15623限制了FCW作用的道路曲率(如曲率半径>125 m),意味着非常急弯道路上FCW可能不提供警告以免误判。

传感器在夜间、强逆光或大雨大雪等条件下性能下降时,系统应能够检测自身可靠性(例如摄像头失能)并通知驾驶员FCW不可用。

7.2.5 人机交互

FCW通常通过仪表盘红色警示图标(如碰撞符号)和警告声音进行提示。一些系统增加了触觉反馈,如安全带预收紧或座椅振动,以快速引起驾驶员注意。

根据标准,警告应明确、易于察觉且不可忽视,但也不能过早过频以免司空见惯导致驾驶员无视。因此FCW警报在设计上力求及时而不过度。

驾驶员可在车机菜单中调整警报灵敏度(如“远/中/近”三档预警距离),以适应个人驾驶风格,但不得完全关闭核心碰撞警报功能(部分车型允许关闭声音但保留视觉提示)。

7.2.6 性能指标

评价FCW的重要指标包括预警时间(Time-to-Warn,距离碰撞的时间阈值)、误警率和漏警率。理想系统应在真有危险时100%警报,在安全情况下不误响。各大NCAP对于FCW测试给出了合格判据。

例如,欧盟NCAP要求FCW在与假车碰撞前至少0.8秒发出警告,且一系列测试场景均能及时预警且无误警,才能获得评分。

总的来说,FCW作为AEB的前置功能,重点在提醒而非控制。其效果取决于驾驶员对警报的响应,因此必须做到可靠预警且不扰民。

实车研究表明,有效的FCW能显著减少因驾驶员分心或判断失误导致的追尾事故,是成本效益很高的ADAS功能。

不过也有数据指示,若FCW误报过多,驾驶员可能选择关闭或无视之,从而丧失安全效益。这强调了精准度和用户接受度的重要性。

7.3 自适应巡航控制(ACC)

7.3.1 功能描述

自适应巡航控制(ACC)是在传统定速巡航基础上发展出的智能巡航系统。

ACC除了维持设定速度外,还能通过雷达/激光等传感器检测前车并自动调整本车车速,保持一个安全的跟车距离(车头时距)。

当前方无慢车时,ACC按设定速度巡航。遇有慢车,本车将减速匹配前车速度并保持预定距离。

当前车移开或加速,本车则自动恢复设定车速。

ACC解放了驾驶员在高速公路及顺畅道路上的部分油门和制动操作,减轻长途驾驶疲劳,同时保持均衡车距提高安全性。高级ACC系统还支持全速域跟车(FSRA,全速自适应巡航),可在交通拥堵中停走自如。

7.3.2 相关标准

ISO 15622:2018《智能交通系统—自适应巡航控制系统—性能要求和测试程序》为ACC制定了全面的技术标准。该标准涵盖ACC的基本控制策略、最低功能要求、驾驶员界面、故障反应和性能测试方法。ISO 15622将ACC分为全速域ACC(FSRA)和限速域ACC(LSRA)两类:

前者可以从0 km/h起动跟车(堵车时停走),

而后者仅在一定最低速度以上工作,需要驾驶员介入低速情况。

标准指出ACC主要用于高速公路等无行人非机动车的道路,并定义了ACC不需要响应的场景(如对静止物体或极慢移动物体不强制要求反应)。

此外,欧美的NCAP和各OEM也有ACC测试规范,如车距保持精度、加减速平顺性等方面。

7.3.3 系统需求要点

ACC的控制核心是纵向控制算法,通过调节油门和制动实现速度和距离控制。关键需求包括:

设定速度维持:在无前车干扰时,系统应将本车速度控制在驾驶员设定值附近,稳态误差极小。遇下坡时需适当制动防止超速。

车距控制:检测前方同车道车辆的距离和相对速度,按照驾驶员选择的时距(如1.0、1.5、2.0秒几档)调整本车速度。要求距离控制在±10%精度范围内,既避免跟车过近也不至于拉开过大空隙影响通行效率。

平滑加减速:系统在加减速时应平稳,不可频繁剧烈,以确保乘坐舒适性和减少不必要制动磨损。ISO 15622对ACC的加速度变化率作了限制(jerk限制),同时要求在前车切换或消失时,本车加速要渐进而非突然。

停止和再启动(针对全速ACC):当前车完全停下时,ACC应能够平稳刹停本车,并在短时间停车(如几秒内)后自动随前车启动或者在驾驶员确认下重新出发。如果停车超过设定时间,系统可要求驾驶员重新手动启动。

7.3.4 环境适应性和触发条件

ACC通常在高速公路或城市快速路等道路使用,一般要求车道线清晰、无行人自行车干扰。许多ACC系统不在低速市区启用,因为复杂路况超出其设计范围。

系统激活需要驾驶员设定巡航速度(通常最低设定30 km/h左右,FSRA则无此下限)和跟车时距。当有效前车进入传感器检测范围(雷达典型探测距120 m),ACC切换为距离控制模式;前车离开或本车驶入无人路段,则切换回巡航速度模式。

系统对静止车辆的处理很关键:传统ACC(特别是早期LSRA)对静止障碍不反应,如果前车离开而前方出现一辆停着的车,ACC可能继续加速(已发生过事故教训)。

因此新一代ACC与AEB配合,当有静止车辆且碰撞可能时,由AEB接管刹车。ISO 15622明确指出“系统无义务识别静止或极慢物体”,所以车辆需要其他安全机制(如前碰撞保护)弥补这一限制。

7.3.5 传感器和性能指标

ACC主要传感器是前向中长距离雷达,可选配前摄像头以辅助目标识别(如判断切换车是否进入本车道)。部分高端系统融合了高精地图和GPS,实现曲线减速(根据弯道路况预先降速)。

性能指标上,关注距离测量误差(雷达测距精度通常<±0.5 m)、速度响应时间(从探测前车到调整油门/刹车的延迟,一般<0.2 s)和跟车稳定性(包括在被加塞时的反应——应迅速建立新目标且柔和减速)。ACC的最大减速度通常限定在约3 m/s²以内,遇紧急情况超出其能力时需要AEB介入。

ACC极大提升了驾驶舒适度,被视为L1级自动化的典型代表,在L2系统中也经常与车道保持组合构成TJA等功能。需要注意的是驾驶员在ACC运行时仍应集中注意力,因为ACC不识别某些目标(例如突然加塞的摩托车、静止障碍等)且可能在感知异常时突然解除控制。因此人车交互上,车辆需在ACC暂停或退出时清晰告知驾驶员立即接管。本功能开发需满足ISO 26262的ASIL C级以上安全约束,以确保油门、制动控制的可靠和可控,防止失控持续加速等危险失效模式。

7.4 车道偏离预警(LDW)

7.4.1 功能描述

车道偏离预警(LDW)用于在车辆无意中离开当前行驶车道时提醒驾驶员。系统通过摄像头等传感器检测本车相对于车道线的位置信息,当检测到车辆未打转向灯且即将越过车道线时,立即向驾驶员发出警示(常见为方向盘振动或蜂鸣声)。

LDW不干预车辆转向,仅提供警告,目的在于防止驾驶员走神或疲劳导致的跑偏,从而避免侧面剐蹭或驶出道路等事故。

该功能主要在高速或郊区道路上发挥作用,因为低速市区频繁变道和弯曲道路可能造成误警。

7.4.2 相关标准

ISO 17361:2017《智能交通系统—车道偏离警告系统—性能要求和测试程序》详细定义了LDW系统的功能、分类、HMI要求和测试方法。

根据ISO 17361,LDW系统利用可见车道标线检测车辆在车道内的位置,当车辆接近或跨越标线时发出符合人因工效的警告。标准指出系统需能区分正常车道线和临时/异常标线,公路施工区的临时标记不在标准强制要求范围内。

此外,标准适用于乘用车、商用车和客车,强调LDW不采取自动动作纠正车辆轨迹,驾驶责任仍在驾驶员。

在法规方面,美国NHTSA将LDW纳入新车评价(NCAP)推荐功能,欧洲亦将其作为强制安全配置(欧盟2019/2144号法规要求自2022年新车须配备车道偏离警告或车道保持)。

7.4.3 系统需求要点

LDW关键在于对车道线的检测识别和对无意偏离的判定。系统通常依赖前视单目摄像头捕捉前方道路标线,利用图像处理算法计算本车与左右车道线的距离和偏航角。

如果车辆持续朝一侧偏移且即将压线(距离阈值一般为0.3 m以内,或轮胎刚接触标线),且此时未使用对应方向的转向灯,则认为可能是无意偏离,触发警告。

算法还需滤除一些正常情况:如驾驶员主动变道(打了灯不警告)、道路急弯导致短暂压线(可根据转向幅度和路线模型判断)。

常见实现是通过偏离时间阈值(Time-to-Line-Crossing, TLC)估计,如预计车辆在2秒内跨越车道线则警告。

7.4.4 人机交互

LDW警告方式力求引起驾驶员注意又不至于过度惊扰。常用的方向盘振动模拟车辆轧过“震荡带”的感觉直观地提示驾驶员纠正方向。另外亦会伴随声音警告或仪表指示(闪烁车道线图标)。

有些系统提供左右方向区分的警告(如偏左偏离则左侧座椅震动),以明确提示驶出方向。标准要求警告信号应与实际方向一致且迅速,例如在越线瞬间就触发提示,以给驾驶员留出反应时间。

驾驶员通常可调节LDW警告的敏感度或警报强度,但为安全考虑一般不允许完全关闭(或每次点火需手动关闭)。

7.4.5 环境适应性

LDW高度依赖清晰的车道标线,因此在雨雪天气、标线缺失或模糊情况下性能受限。系统应具备失效检测能力:当摄像头因天气或遮挡无法可靠识别车道时,需在仪表上提示“LDW不可用”。一些改进的LDW能利用道路边缘检测(curb/road edge)或跟随前车轨迹来部分弥补标线缺失情况,但ISO标准并未要求这些高级功能,只关注典型白/黄线的检测。

另外在施工区等存在临时标记的路段,LDW可能产生误警,标准允许这些情况不在性能考核范围内。系统可采用地图和GPS信息辅助判断,比如知道车辆当前在高速公路还是乡间小道,可调整警告策略降低误报。

7.4.6 性能指标

评估LDW重要指标包括车道检测率(在标准车道标线情况下应>95%)、警告及时性(在车辆刚压线时即报警,理论上偏离幅度不应超过0.1 m)、误警率(如拉响警报但实际上驾驶员有意变道或标线不存在的情况应极少)。

测试程序一般在干燥良好标线道路上,验证系统能否及时警示走神驾驶员。例如某些测试车以速率65 km/h偏离车道,要求LDW在车辆越过标线前0.5秒发出警报。

总之,LDW作为一种被动安全提醒,其有效性在于帮助驾驶员纠正一时的不集中。而要让驾驶员信任并持续使用LDW,系统需要做到准确且必要时才警示。研究表明LDW在减少单车道无碰撞事故(如冲出道路、翻车)方面效果显著,因此近年来已成为全球新车普及的基础ADAS功能之一。

7.5 车道保持辅助(LKA)

7.5.1 功能描述

车道保持辅助(LKA,Lane Keeping Assist,有时也称LKAS)是在LDW的基础上增加转向干预能力的系统。

当车辆无意偏离车道时,LKA不仅警告,还通过转向执行机构施加轻微转向力矩,将车辆拉回车道中央或阻止其继续偏离。

LKA旨在减轻长途驾驶中保持车道的负担,并在驾驶员注意力不集中时提供纠偏协助。通常,LKA主要在高速公路等有清晰标线的道路启用,在城市低速或复杂环境下则关闭或退化为仅警告模式。

需要注意LKA并非自动驾驶,驾驶员仍需保持手握方向盘,系统多数情况下施加的是细微的辅助力而非完全接管转向。

7.5.2 相关标准

ISO 11270:2014《智能交通系统—车道保持辅助系统—性能要求和测试程序》对LKAS作了规范。

根据ISO 11270,引入车道保持辅助的主要功能是在车辆仍在车道内但接近边界时,支持驾驶员将车辆维持在当前车道中。LKAS利用车道位置信息,在需要时向转向执行机构发送指令影响横向运动,同时向驾驶员提供状态信息。

标准规定LKAS不考虑一些细节如底层传感器性能和通信接口等(由其他标准覆盖),而注重功能层面的要求。ISO 11270等同采用为英国BS ISO 11270:2014,目前为LKAS领域的主流标准。

另有相关标准ISO 19638:2018关注更广义的“道路边界偏离防护系统”(RBDPS),属于LKAS的扩展,用于预测道路边缘并防止车辆偏离路面。

法规方面,欧洲新法规要求乘用车配备“车道保持(纠正)功能”或LDW,实际上推动了LKA的应用。美国NHTSA在NCAP中也准备增加LKA评价。

7.5.3 系统需求要点

LKA系统的核心是横向轨迹保持算法和转向控制能力。其主要需求可归纳为:

偏离检测:与LDW相似,首先通过摄像头检测车道线,计算车辆偏离中心的偏差量和偏离速度。当车辆接近车道线且继续偏离时判定触发纠正动作。

转向辅助:一旦判定需要干预,LKA通过电子助力转向(EPS)系统施加一个与偏离方向相反的转向力矩,引导车辆回到车道中央。该力矩通常较小(例如不超过3 Nm),确保不会与驾驶员争夺控制,也不致突然剧烈转向导致不稳。干预过程应平滑渐进,避免惊吓驾驶员。

驾驶员意图检测:LKA必须区分驾驶员刻意变道与无意偏离。如果驾驶员打了转向灯或主动施加较大转向力想跨线,则系统应不干预或立即解除,以免干扰正常驾驶。一般在驾驶员主动转向时系统允许溢出车道线。

手动车接管:要求驾驶员始终参与,因此很多LKA配置有握紧方向盘检测(通过扭矩传感器)。如果驾驶员长时间未接触方向盘,系统会发出警告并可能自动退出(部分LKA规定数秒内需检测到人手,否则认为不安全)。

7.5.4 人机交互

LKA的HMI较为复杂,需要向驾驶员传递系统状态(开启、待命、干预中等)以及接管提示。常见做法是在仪表显示车道线图标:

当LKA工作时,车道线以绿色/蓝色表示维持,若系统暂时无法识别车道或退出则变灰。干预时,一些车辆会对对应方向的车道线闪烁,或在HUD上显示纠偏图标。驾驶员如持续脱手,LKA会触发一系列警告(声音、文字“请接管转向”),甚至伴随短暂制动冲击提醒(某些品牌的设计)。

理想的LKA HMI应做到透明且可预测:驾驶员能预感到系统将要转向修正,不会突然惊讶,也明确系统是否可用。

7.5.5 性能和限制

LKA的有效工作条件与LDW类似,需要清晰车道标线。某些高级LKA结合高清地图可在无明显标线的乡间路保持(识别道路边缘),但常规LKA在无标线时会自动停用或降级为LDW。

系统干预的频率和范围也有限:LKA主要应对缓慢偏离,对于剧烈的车辆漂移(如打瞌睡导致大幅偏转)效果有限,其纠正能力受限于力矩和延迟。

性能指标上,LKA衡量指标包括车道中央保持能力(车辆在直道上应基本保持在中心,偏差均方根尽可能小)、最大纠偏能力(如应能在120 km/h时纠正一定幅度偏离而不越线)以及用户干预度(驾驶员在LKA工作时是否感到舒服、不与系统冲突)。

如果LKA过于“生硬”频繁纠偏,可能引起驾驶员反感甚至关闭系统。因此许多LKA实现为“协作式”扭矩,即在驾驶员仍有轻微转向操作时提供辅助,而非完全自主控制。

LKA作为提升车道安全的功能,已日趋普及,并在部分车型上与ACC结合形成L2级别的车道居中+跟车功能。然而应牢记LKA只是辅助:其设计初衷不是让驾驶员放手不管,而是当驾驶员疏忽时给一点帮助。因此法规(如UNECE R79)也明确限制LKA功能必须在特定条件下工作并要求监测驾驶员注意力。

总的来说,一个好的LKA系统应当是不显山露水地工作,在后台默默修正,既降低偏离风险,又不会削弱驾驶员对车辆的控制信心。

7.6 盲区监测(BSD,含并线辅助)

7.6.1 功能描述

盲区监测(BSD,Blind Spot Detection),有时称侧后方车辆检测或并线辅助(Lane Change Assist, LCA),用于在驾驶员变道时监测相邻车道的后方来车,提醒或警告驾驶员注意盲区内的车辆以防碰撞。

系统通过安装在车辆后保险杠两侧的雷达或超声波传感器,实时探测本车两侧后方一定范围内的车辆。如果有车辆出现在相邻车道、进入本车盲区(驾驶员后视镜难以覆盖的区域),系统会亮起对应侧后视镜上的指示灯作为盲区提示;若此时驾驶员打算并线(开启转向灯),系统会闪烁指示灯并发出警报声,警示并线危险。

盲区监测在高速公路换道和城市并线中极大提高安全性,减少由于视野盲区导致的侧面碰撞事故。

7.6.2 相关标准

ISO 17387:2008《智能交通系统—车道变换决策辅助系统(LCDAS)—性能要求和测试方法》涵盖了盲区监测和并线辅助功能。该标准使用“Lane Change Decision Aid Systems (LCDAS)”一词,描述系统如何探测本车侧后方来车并在驾驶员打转向灯准备变道时评估安全性、发出警示。

ISO 17387规定LCDAS作为对后视镜的补充而非替代,系统不应鼓励激进驾驶,仅在有潜在碰撞危险时才警告。系统不会自动执行任何规避动作,责任仍在驾驶员。

此外,标准强调无警告并不代表安全(可能有车辆但距离足够远不警告),因此驾驶员依然需要目视检查。目前各国法规对盲区系统多是推荐性质,但欧盟一般安全法规要求新车配备盲区信息系统以保护弱势交通参与者(如提醒驾驶员注意右侧盲区的自行车)。美国方面,盲区警示已成为NCAP加分项,商用车领域一些地区已强制卡车装盲区检测以防右转盲区碾压事故。

7.6.3 系统需求要点

BSD系统的主要组成是每侧后方一个中短距离雷达传感器(24GHz或77GHz),覆盖相邻车道从本车后视镜到约车辆后方3米处纵深、邻道宽度的区域。系统需要满足:

探测性能: 对相邻车道高速接近的车辆(例如后车速度差>20 km/h)能及时探测,一般要求在目标进入盲区(距本车后保险杠0~3米纵向,横向覆盖相邻整车道)时立即有指示。对静止物体或远离的车辆不应误警。

提示逻辑: 当有车辆位于盲区时,亮起对应侧后视镜内的黄灯作为信息提示,不伴音。如果驾驶员未打灯只是有车在盲区,则维持亮灯提醒即可。

警告逻辑: 当有盲区车且驾驶员打算变道(打开启转向灯),系统升级为警告模式:通常快速闪烁指示灯并发出蜂鸣或仪表提示。有的车型方向盘可能伴随振动。这表明此刻变道不安全。若驾驶员取消转向意图(关闭灯或回正方向),警告立即停止。

7.6.4 传感器与误差

盲区雷达典型探测距离约20米(覆盖常见后方来车场景)。系统必须区分相邻两侧车道的目标,避免误把两车道外的车辆算入盲区。精度上要求低漏警率(不能漏掉真正盲区车辆)和低误警率(例如旁边车道稍远车辆不应误亮灯)。

为此通常雷达有距离和角度判别,以及速度判别(如相对速度接近才算相关目标)。有的BSD还引入车速门槛,例如本车低于10 km/h则停用,防止在堵车中不必要警报。

7.6.5 人机工程

由于BSD直接关系驾驶员视觉注意,指示灯设计需显眼但不刺眼,一般在后视镜玻璃或A柱附近,颜色多为琥珀色。警报音调必须能立刻引起注意但不与其他警报混淆。

依据标准,BSD警示应在驾驶员决策点提供信息:如欧美标准建议警示在驾驶员头部肩膀平移10度内即可看见。

另外,系统应有启停状态指示,通常在中控可设置BSD开关,关闭时仪表显示指示灭灯。

7.6.6 典型场景需求

BSD需要正确处理多种并线场景:

后车快速接近——即使后车尚未到盲区但速度很快逼近,也应警示(有的系统在后车距离<50m且相对速度高于阈值时提前亮灯)。

本车超车——当本车超越另一辆车时,那车从后方进入盲区然后到前方,要避免反复闪烁扰乱。

相邻两车变道——如果邻道车也想变到本车道,BSD不一定检测得到(因为那车不在盲区区域内),所以驾驶员仍需自行警惕。

总的来说,盲区监测/并线辅助通过技术手段扩展了驾驶员感知范围,降低变道盲区碰撞。然而系统局限也需牢记:

BSD探测范围有限,对摩托车、小型车可能有疏漏,在复杂天气下雷达性能也受影响。因此驾驶员不可完全依赖——各厂家手册中均强调BSD只是辅助,换道前依然要“扭头查看”。

在此辅助理念下,BSD已被证明可以显著减少换道碰撞事故,尤其在多车流高速路上,对提高驾驶信心和安全都有益处。

7.7 交通标志识别(TSR)

7.7.1 功能描述

交通标志识别(TSR)利用前置摄像头或地图数据自动识别道路上的交通标志(特别是限速标志),并将识别结果显示给驾驶员或传递给车辆其他系统。

TSR最常见的用途是限速识别:当车辆经过限速牌时,系统读取限速值并在仪表上显示当前道路限速,有时还可根据限速自动调整导航提示或巡航速度。这一功能提高了驾驶员对道路信息的获知程度,配合智能速度辅助(ISA)还能主动防止超速。

TSR也可识别其他标志,如禁止超车、施工警告、学校区域等,但限速是应用重点。现代TSR系统多采用摄像头OCR识别结合GPS地图数据库双重途径,确保识别准确率。

7.7.2 相关标准/法规

交通标志的设计本身遵循国际/各国标准(如维也纳道路标志公约)。专门针对TSR功能的技术标准目前相对分散,没有统一ISO规定;然而欧盟法规已强制引入“智能速度辅助ISA”,要求车辆具备限速识别并对超速提供反馈。

欧盟2019/2144号法规规定自2022年7月起新车型必须配备ISA系统(可被驾驶员超驰),从2024年起所有新车标配。

ISA系统典型实现基于TSR识别限速然后通过油门反馈或警示音提示驾驶员减速。

Euro NCAP在“安全辅助”评分中也增加了“速度辅助系统SAS”的考察,要求车辆能正确读限速并提醒超速。

因此TSR技术发展迅速,各厂商方案基于机器学习视觉和高精地图融合。另有标准ISO 15008等涉及车内显示符号的人因规范,可约束TSR显示方式。

7.7.3 系统需求要点

TSR涉及感知和识别两方面:

图像感知:前置摄像头需在各种光照条件下清晰捕获路旁/路上的交通标志图像,包括白天逆光、夜间反光、雨雪污损等情况下的标志。一般要求在车辆靠近标志牌50米外就开始检测,以高速行驶时有足够处理时间。

符号识别:利用图像算法将标志图像分类识别出内容,如圆形红边数字“80”识别为80 km/h限速。为了提升准确率,现代系统多训练卷积神经网络专门识别各国限速牌样式。必须能处理多种格式(欧洲圆形红圈、美国矩形黑白、日式等)和子牌(如夜间限速、雨天限速条件)。

地图核验:为避免相机误识或漏识,可与GPS地图中的限速数据比对。如果摄像头读数和地图限速冲突,可以采用可信度高的,或同时显示提示驾驶员。

更新与学习:道路施工、电子限速标志变化较多,TSR应动态学习。部分系统通过在线数据库获得最新限速信息(车联网)。

7.7.4 触发与输出

TSR通常持续运行,无需驾驶员激活。当识别到新的限速值或其他重要标志时,将该信息显示于仪表或HUD。例如遇到限速由100降到80的标志,仪表立刻更新“80”标志图标并可能闪烁几秒提示。

另外,ISA功能则根据TSR输出判断超速:若本车实际速度超过识别限速+裕度(如+5 km/h),则开始提示驾驶员减速。提示方式包括仪表闪烁限速图标变红、发出“嘟”声,或者更主动的踏板弹抵抗力。

如果驾驶员继续超速,警示可以升级(连续音等),但法规要求系统允许驾驶员随时踩过(可超驰)。

7.7.5 性能指标

TSR识别率是关键指标:一般要求对标准限速牌识别准确率>99%白天、>95%夜晚。误识别(错把其他圆形广告牌当限速等)率应非常低,否则会频繁错误限速。

系统延迟也要低:车辆通过标志后1秒内应完成识别并显示。欧盟ISA测试包括不同情况下限速识别正确与否,以及在一定距离内转换提醒。

另一个重要指标是驾驶员依从性:ISA通过TSR提供信息,能否有效促使驾驶员降速。这属于人因效果,不是硬件指标,但会在立法评估中长期观察。

综合而言,TSR/ISA将道路静态信息数字化,大幅提升驾驶情境感知。它使车辆知道“当前允许速度是多少”,进而可以帮助遵守法规、防止无意超速。

随着自动驾驶的发展,TSR也是自动系统决策的重要依据之一。在现实中,限速标志可能被遮挡或不清晰,TSR会面临挑战,但结合多源信息,其可靠性正不断提高。

未来车联网基础设施(V2I)若普及,车辆可直接从道路设施获取限速信息,使TSR更为稳健。

7.8 自动泊车辅助(APA)

7.8.1 功能描述

自动泊车辅助(APA,Automated Parking Assist)帮助驾驶员完成停车入位操作,包括寻找合适车位并自动控制转向(部分高级系统也接管加减速和换挡),使车辆安全停入车位。

典型APA功能示例是平行泊车和垂直倒车入库:驾驶员只需在车辆提示下操作油门/刹车(有些车型连油门刹车也自动控制),车辆会自行转动方向盘,将车精准停入车位。

APA利用超声波雷达或全景摄像头测量车位空间,规划泊车路径,然后控制转向执行器沿规划轨迹行驶。该功能极大降低了停车难度,对新手或在狭小空间停车有显著帮助。

7.8.2 相关标准

ISO 16787:2017《智能交通系统—辅助泊车系统(APS)—性能要求和测试程序》对APA有详细规定。

标准覆盖轻型车辆的泊车辅助,建立了系统最低功能,如:能够探测合适停车位、计算泊车轨迹,以及提供转向控制。

标准要求APS提供故障指示和制定了性能测试程序,包括在各种典型泊车场景下测试其功能。

ISO 16787强调APS主要负责横向控制(转向),纵向控制可选配有限功能如刹车辅助。

此外,ISO 16787将APA视为对早期泊车信息系统(如MALSO低速操作辅助ISO 17386:2010和倒车雷达ISO 22840:2010)的扩展。

法规方面,目前多属推荐标准,各国无强制APA要求,但Euro NCAP对自动泊车有评分鼓励,高端车型宣传也以APA为卖点。

7.8.3 系统需求要点

APA功能分为泊车前搜索和自动泊车执行两阶段:

车位探测:当驾驶员需要泊车时(通常通过开启转向灯或按下泊车按钮启动APA模式),系统开始扫描道路两侧的潜在车位。利用侧向超声波传感器,测量路边空档长度和深度。如果探测到长度略大于本车长度的空间(平行泊车需要多余0.8米以上典型),系统提示发现车位。随后驾驶员根据提示将车停在合适起点(通常前轮对齐前方车尾),确认开始泊车。

路径规划:系统根据车位相对本车的位置,计算一条倒车转向曲线路径。多段式泊车需要中途换挡前进再倒退,系统也会规划。路径需考虑车辆尺寸和转弯半径,以及避让相邻车辆障碍。规划结果要保证不剐蹭障碍且最终车身停正。

自动转向:执行过程中,APA接管转向控制,驾驶员根据提示控制档位和车速(部分系统全自动)。车辆按照规划轨迹倒入车位过程中,系统连续测距校正路径,必要时调整转向方向或要求驾驶员稍微前进重新对齐。典型APA在一把进不去时,会指示前进一次再倒第二把完成。

安全监控:APA必须实时监测周边障碍物距离,确保出现意外障碍(如行人经过)时立即刹停并警告驾驶员。许多系统要求驾驶员一直按着泊车按钮或钥匙,否则立即中止操作,以确保人在监控状态。

7.8.4 人机交互

APA需要与驾驶员充分交流步骤和要求。常见HMI包括中控屏动画/文字指导:“发现车位,请停车并倒车”、“松开方向盘,挂倒挡并慢抬刹车”等。在自动转向时,方向盘会自行转动,车辆通常通过声音提醒驾驶员不要碰方向盘但要注意周围。当泊车完成时,给出“泊车完成”提示音或文字。

若过程中需要驾驶员介入,如“请前进”,系统也会提示换挡和前进距离。

一些APA有进阶功能如一键泊车(全自动),驾驶员只需长按按钮,车辆全程自动完成,则HMI更简单,只需进度指示和警报即可。

7.8.5 传感器配置

APA典型依赖短距超声波雷达环绕车身(前后保险杠四到六个),用于距离测量(精度±5 cm)。

高级APA融合全景摄像头获得鸟瞰图像辅助识别车位线和障碍。也有系统利用后轮转速/转角估计移动距离,有助精确定位。

ISO 16787提到可使用车身传感器和CAN总线数据计算车辆相对车位位置。未来一些APA可能集成激光扫描构建环境地图,以更智能地规划路径。

7.8.6 性能指标

衡量APA的主要指标是泊车成功率和时间。成功率要在标准车位情况下接近100%,且不能碰撞车边。泊车时间包括发现车位时间和实际操作时间,一般要求总时长不超过1分钟左右,以免过慢影响交通。

路径规划算法也影响车位利用率:好的APA能在极限小空隙中泊入(例如车长加0.5米的空位),而差的APA可能需要车长加1米才敢停。平均纵向余量(最后停好后前后余量均匀)也是指标之一。

对驾驶员而言还关注易用性,即步骤是否简洁明了,不让人困惑。一些系统如果中间要求过多调整,用户满意度会下降。

总之,APA综合运用了环境感知和运动控制技术,实现了低速场景下的部分自动驾驶功能(横向控制为主)。虽然速度慢风险低,但APA涉及车辆和障碍极近距离,安全要求高。

开发人员需要确保算法绝对可靠,传感器冗余覆盖无盲区,并在人机界面上给予充分警示(如必要时让驾驶员接管刹车)。

当前APA多定义为ISO 26262 ASIL B级左右(因为低速碰撞风险主要财产损失),但随着全自动泊车(AVP,无人驾驶泊车)的出现,安全完整性等级要求也会上升。APA已经极大方便了停车难的用户,成为现代车型吸引用户的高科技配置之一。

7.9 交通拥堵辅助(TJA)

7.9.1 功能描述

交通拥堵辅助(TJA,Traffic Jam Assist)是一种将ACC和LKA功能融合应用于低速拥堵交通的L2级驾驶辅助功能。当车辆在高速公路或城市快速路遇到堵车时,TJA可以同时控制车辆的纵向和横向,使车辆自动跟随前车行进并保持在本车道中央,从而减轻驾驶员在走走停停交通中的操作负担。

实质上,TJA是在低速范围内的自动跟车+车道居中功能:车辆自动刹停和起步,自动转向随前车排队行驶。驾驶员需要监控道路并保持适当注意,但双脚和一定程度的方向操作可以暂时放松。当车速重新上升超过某一阈值(如60 km/h)或者交通恢复顺畅,TJA通常退出,切换回常规巡航模式。

7.9.2 相关标准/法规

由于TJA本质是ACC+LKA组合,目前没有专门针对TJA的独立标准,相关要求散见于ACC和LKA的标准及法规。值得注意的是,若TJA被视为L2自动驾驶功能,则需要符合联合国法规R79(转向系统)对于L2自动转向的规定,包括Hands-off监测要求:车辆不得长时间让驾驶员脱手不管,必须监测手在方向盘并定期提醒。

在一些L2功能开发中,厂家遵循的指导来源于SAE J3016对L2的定义和各地区监管指南。例如中国《汽车驾驶自动化分级》推荐性标准以及德国法规对“堵车辅助”允许条件都有描述。美国NHTSA也在研究堵车辅助的安全评估,但暂未立法强制。

总的来说,TJA必须内置防范驾驶员过度依赖的机制,以符合当前监管环境。

7.9.3 系统需求要点

TJA综合了ACC与LKA的需求,因此包括:

低速跟随:在0~~60 km/h范围内,TJA应能可靠探测前车并自动起步、跟停。本车与前车的距离需要保持较小但安全(堵车中可能仅1-2米距离),因此雷达和摄像头的近距性能要好。遇前车减速或停止,TJA平顺刹停;前车启动后,系统在短延迟后(例如<3秒)自动跟进起步。若前车长时间停止(如>5秒),有的系统要求驾驶员确认后再起步。

车道居中:车辆低速行驶时常可能偏离,TJA的LKA部分应持续作用,将车辆保持在车道中央或跟随前车轨迹。当车道线清晰时,系统主要参考车道线;如果堵车密集车道线暂时遮挡不清,系统可以短时基于前车路径引导。要求横向控制平稳,不来回蛇形修正,尤其在低速时转向过度明显会降低乘坐舒适度。

切换逻辑:TJA激活条件通常为:ACC和LKA功能均开启,车速降至特定阈值以下(如<40 km/h),系统提示进入交通拥堵模式。退出条件则是车速超过阈值一段时间或驾驶员主动接管(如用力转向)。在进出TJA模式时,HMI应清晰告知。

驾驶员监测:由于TJA可以长时间操控车辆,防止驾驶员过度依赖非常重要。系统要求驾驶员手轻握方向盘并注视前方。如检测到长时间双手离开方向盘(一般15秒以内),会发出逐级警告,如不响应可能逐渐减速甚至停止车辆。有的车还加装驾驶员监控摄像头确保人目视前方,否则TJA会提醒或解除。

7.9.4 传感器融合与冗余

TJA运行在复杂环境,必须融合多种传感器数据以增强可靠性。前向毫米波雷达+前视摄像头是最基本配置,用于车辆检测和车道线识别。

另外环视摄像头可提供近距离360°感知,方便处理加塞车辆或旁边突然出现的行人。部分系统结合超声波雷达应对非常近距离的探测需求(如堵车中切入的摩托车)。

为了安全,TJA的纵向控制模块需要集成AEB逻辑:如果前车突然急刹或有切入车辆,TJA的常规ACC不足以避免碰撞时,AEB必须介入。

横向上,如果LKA无法识别车道且前车又偏离,本车可能面临车道保持困难,系统应发出警报并减速直到驾驶员接管。

7.9.5 性能指标

TJA的有效性可从减轻驾驶负担角度评估,如在典型拥堵工况下系统介入率和接管次数等。关键技术指标仍回归ACC和LKA:例如在停走循环中追随距离误差、加减速平顺度,以及横向偏离程度(应基本控制在车道居中±0.1 m)。

还有一项用户感受指标是响应延迟:TJA车辆在前车启动后多久开始跟进,如果过慢可能被加塞或引驾驶员不满,一般要求<2秒。对比没有TJA时驾驶员频繁操作,TJA理想状态下应显著降低油门刹车操作次数和转向修正频率。

总而言之,交通拥堵辅助是ADAS向更高级别自动驾驶迈进的一大步,它让汽车在特定场景下实现了“部分自动驾驶”。

尽管如此,TJA仍要求驾驶员扮演监督者,一旦系统达不到条件(如识别不到车道或前车)就需立刻接管。

现实中,一些TJA系统已相当成熟,可以在高速拥堵中长时间平稳运行,但也有案例显示若驾驶员疏忽,系统局限会导致风险(例如TJA未识别静止障碍)。因此厂家在实现TJA时非常强调安全冗余和人因设计,使其成为真正可靠的“堵车神器”。

展望未来,通过V2X车车通信获取前方路况,TJA将变得更智能,甚至演进为L3级别的交通拥堵自动驾驶(如限定高速公路低速下驾驶员不必监控)。

当前阶段,TJA作为L2功能已为司机带来实实在在的便利,在技术和法规允许范围内,它正一步步向更高自动化发展。

8 结论 (Conclusion)

本文详细阐述了ADAS系统需求与功能特性,涵盖系统架构、HMI设计、主动安全理念、分级定义以及典型功能的技术要点。

通过引用ISO、SAE、UNECE等官方标准并结合实际应用分析,我们可以看到ADAS在提升行车安全和舒适性方面的卓越贡献:从预警驾驶员避免碰撞的FCW/LDW,到在紧急关头自动干预的AEB/LKA,再到减轻驾驶负荷的ACC/TJA以及辅助泊车和智能限速等功能,每一项功能都基于明确的系统需求和严谨的技术规范。

ADAS的发展也离不开功能安全框架的保驾护航,ISO 26262的HARA和ASIL方法确保了这些关键系统具备必要的可靠性和安全完整性。

评论